1. Non so se tutte le citazioni siano ibridazioni. Certamente lo sono se vengono intese come forme di assimilazione di un’alterità, che non viene soppressa e rimane percepibile. In casi di questo tipo citare è un po’ come catturare una forza, ma per farsi guidare da essa. In altri casi, però, la citazione si presenta come un riflesso dogmatico e pigro, come un’adesione impersonale o spersonalizzante. A quale tipo appartiene, o potrebbe appartenere, il titolo di questo intervento? Il suo carattere citazionale non è evidente, credo: il mio titolo riprende un saggio di Gottfried Benn, Aging as an Artist’ Problem.[1] Un saggio di grande bellezza, la cui notorietà è presumibilmente non molto ampia. Riprendendo il titolo di Benn, il mio titolo non si limita a riprodurlo, ma lo deforma. Agisce come una forza.

Da questo esempio vorrei derivare alcune riflessioni. Anzitutto, ogni ibridazione dovebbe venir esaminata come un rapporto tra forze; e questo implica la necessità di un punto di vista in grado di descrivere i conflitti, la pluralità delle loro forme e dei loro esiti. Dovremo imparare a riconoscere i conflitti fecondi, e le pacificazioni sterili. In secondo luogo, ciò che va enfatizzato è il riferimento all’arte: se vogliamo elaborare una teoria delle ibridazioni, è nei linguaggi artistici che dovremo cercare i casi più stimolanti e più complessi.

2. Perché abbiamo bisogno di una teoria delle ibridazioni? Ebbene, per contrastare l’ideologia, cioè per andare al di là di un dibattito povero e schematico tra l’ideologia della purezza e l’ideologia dell’ibrido. Quest’ultima trova la sua principale ragione di esistenza nell’esistenza dell’ideologia contraria. Se le mie possibilità di scelta fossero confinate nel campo dell’ideologia, io sceglierei – come tutti i presenti, credo – il versante dell’ibridazione. Mi rifiuto tuttavia di accettare le alternative troppo semplici, cioè formulate in un linguaggio semplice e stereotipato.

Che cosa dice l’ideologia dell’ibrido? Dice che l’ibridazione è buona e la purezza è cattiva. E’ davvero così? Dobbiamo pensare che non esistono cattive ibridazioni? Prenderò un primo esempio da un romanzo di Paul Auster, The Book of Illusions (2002), e dai pensieri di uno dei suoi personaggi a proposito dell’evoluzione del linguaggio cinematografico:

“That was why I had always instinctively preferred black-and-white pictures to color pictures, silent films to talkies. Cinema was a visual language, a way of telling stories by projecting images onto a two-dimensional screen. The addition of sound and color had created the illusion of a third dimension, but at the same time it had robbed the images of their purity. They no longer had to do all the work, and instead of turning film into the perfect hybrid medium, the best of all possible worlds, sound and color had weakened the language they were supposed to enhance.

(…) their work was as fresh and invigorating as it had been when it was first shown. That was because they had understood the language they were speaking … “.[2]

Non dobbiamo farci distrarre dall’estremismo di queste affermazioni, estremismo che ci porterebbe a trascurare l’aspetto più stimolante e più valido. Voglio dire che possiamo benissimo non condividere il giudizio sulla superiorità del bianco e nero sul colore, e del muto sul sonoro. Ma dobbiamo condividere, credo, la tesi principale, e cioè che l’ibridazione non è una garanzia per l’instaurarsi del “migliore dei mondi possibili” (the best of all possible worlds): è possibile invece che un’ibridazione indebolisca e impoverisca il linguaggio – e il mondo - che avrebbe dovuto potenziare e arricchire.

(…) their work was as fresh and invigorating as it had been when it was first shown. That was because they had understood the language they were speaking … “.[2]

Non dobbiamo farci distrarre dall’estremismo di queste affermazioni, estremismo che ci porterebbe a trascurare l’aspetto più stimolante e più valido. Voglio dire che possiamo benissimo non condividere il giudizio sulla superiorità del bianco e nero sul colore, e del muto sul sonoro. Ma dobbiamo condividere, credo, la tesi principale, e cioè che l’ibridazione non è una garanzia per l’instaurarsi del “migliore dei mondi possibili” (the best of all possible worlds): è possibile invece che un’ibridazione indebolisca e impoverisca il linguaggio – e il mondo - che avrebbe dovuto potenziare e arricchire.

Questo passo di Paul Auster mi ha colpito perché conferma una tesi che Nietzsche aveva saputo esporre in maniera abbastanza ampia e articolata in “Al di là del bene e del male” (Beyond Good and Evil) (1886). In quest’opera Nietzsche parla dell’ibridazione come di un fenomeno che si è intensificato nella modernità. Il suo oggetto di analisi è “the hybrid European man – a reasonably ugly plebian, all in all” (aforisma 223).[3] Ma è il plebeo che noi stessi siamo. Noi apparteniamo a una di quelle epoche in cui “races or classes which have been separated from each other a long time suddenly and decisively cross breed” [4] (aforisma 208). Il risultato è lo scetticismo, o meglio un particolare tipo di scetticismo, dolce, amabile, papaveraceo, e l'ibridismo, o meglio un particolare tipo di ibridismo:

“For scepticism is the spiritual expression of a certain multi-faceted physiological condition which in everyday language is called weak nerves and sickliness. It arises every time races or classes which have been separated from each other a long time suddenly and decisively cross breed. In the new generation which has inherited in its blood, as it were, different standards and values, everything is restlessness, disturbance, doubt, experiment; the best forces have an inhibiting effect; even the virtues do not allow each other to grow and become strong; the body and soul lack equilibrium, a main focus, a perpendicular self-assurance. But what is most profoundly sick and degenerates in such mixtures (in solchen Mischlingen) is the will. (…)

Paralysis of the will – where nowadays do we not find this cripple sitting! And often haw well dressed! In such a seductive outfit! This illness has the most beautifully splendid and deceitful clothing” (aforisma 208). [5]

Si potrà discutere l'eziologia, ma non rifiutare la tipologia delineata da Nietzsche: ci sono ibridazioni feconde, in cui la mescolanza rafforza gli elementi e le forze che s'intrecciano; ma ci sono anche cattive ibridazioni, ibridazioni sterili, in cui le forze, anziché stimolarsi reciprocamente, si ostacolano e si paralizzano.

Dobbiamo dunque evitare l’errore di credere che la nozione di ibridio sia la soluzione. Essa costituisce invece il problema, uno dei grandi problermi che la nostra epoca - moderna o postmoderna, poco importa - deve affrontare. Problema ineludibile. Infatti – per riprendere Nietzsche - noi, uomini moderni, noi semibarbari, noi uomini del senso storico, che è “the sense and instinct for everything, the taste and tongue for everything”, e che dunque è “an unworthy sense” (aforisma 224),[6] siamo irresistibilmente attratti dalle mescolanze. E da ciò possiamo trarre grandi vantaggi: ad esempio abbiamo accesso a quelle civiltà non giunte a compimento e semibarbare che costituiscono la parte più considerevole della civiltà umana, e scavalchiamo i limiti del puro gusto aristocratico (per esempio i francesi del XVII secolo, e persino la loro ultima risonanza, Voltaire). Così torniamo a entusiasmarci per Omero, e per Shakespeare,

“that amazing Spanish-Moorish-Saxon synthesis of taste, who would have made an old Athenian, one of Aeschylus’ friend, laugh himself almost to death or irritated him. But we take up this wild range of colours, this confusion of the most delicate, coarsest, and most artificial things with a secret confidence and good will …”[7]

Forse, aggiunge Nietzsche, “the great virtue of our historycal sense stands in a necessary opposition to good taste”, [8] così come la nostra “obsequious plebian curiosity” risulta del tutto incomprensibile agli uomini della cultura aristocratica (ibidem).

Non ci sono dubbi. Nietzsche si schiera dalla parte delle ibridazioni, ma non in modo ideologico. Egli non si limita a contrapporre il puro e il misto, l’aristocratico e il plebeo: propone delle distinzioni. Come ho già anticipato, la capacità di porre distinzioni è il pregio insostituibile della teoria, ed è il motivo della sua superiorità rispetto all’ideologia.

Quest’ultima affermazione, purtroppo, oggi non è affatta scontata: da alcuni decenni, si assiste alla continua aggressione operata dall’ideologia nei confronti di ogni discorso concettualmente complesso. L’ideologia dell’ibrido cerca di mascherare la sua povertà con argomentazioni etiche e politiche: ibridazione non significa forse superamento delle frontiere, accoglimento dell’alterità, tolleranza, democrazia, ecc.? Dunque l’ibridazione è buona e la non-ibridazione è cattiva: come dubitarne? Ebbene, io credo che sia necessario non farsi aceccare dal semplicismo dall’etica. Occorre ascoltare le ragioni dell’intelligenza, perché un’etica senza intelligenza è destinata a ritorcersi contro se stessa. Propongo di ripartire da una tesi di Pascal: “Toute nostre dignité consiste en la pensée ... Travaillons donc a bien penser: voilà le principe de la morale”.[9]

Qui Pascal rifiuta il primato dell’etica, e più precisamente l’autonomia dell’etica: un’etica che pretende di essere autonoma rischia di essere un’etica autonoma anche dall’intelligenza, dunque una forma di stupidità.

3. In Beyond Good and Evil, Nietzsche ci invita a evitare una serie di errori, anche metodologici: e tra questi l’errore di credere che la diffusione delle mescolanze renda superflue le distinzioni. Per comprendere questo punto dobbiamo rivisitare la nozione di ‘frontiera’. Se il termine frontiera indicasse solo una frontiera rigida, un divieto oppressivo, allora il superamento delle frontiere sarebbe automaticamente un gesto positivo e liberatorio. Ma non è così. Dobbiamo ripartire dalla polisemia delle frontiere e dei confini, e indagare la loro funzione strategica. E poichè le distinzioni sono frontiere, dovremo chiederci che cos’è una buona distinzione.

Nel breve tempo a mia disposizione, tenterò di indicarlo facendo riferimento ad alcuni esempi, che possiamo considerare come casi paradigmatici, cioè casi particolarmente adatti per illustrare il nostro problema. Ma vorrei delineare subito l’impostazione generale del mio discorso. Una teoria dell’ibridazione non deve privilegiare le contaminazioni tra i livelli, come quelle descritte da Erich Auerbach in Mimesis (1946) o da Néstor García Canclini in Culturas híbridas (1989). Ovviamente le ibridazione di questo tipo esistono. Ma il punto è un altro: io credo che la descrizione livellare – la chiamerò così, d’ora in avanti – sia una descrizione piuttosto grossolana, che non è in grado di penetrare nei casi più complessi.

Cercherò di presentare invece una teoria modale dell’ibridazione: modale in quanto si riferisce ai modi di pensare, agli stili di pensiero. Sia chiaro che il concetto di ‘stile’, nel mio discorso, non è un insieme di tratti che si riferiscono all’alto o al basso, perché allora torneremmo alla concezione livellare. Dal mio punto di vista, gli stili sono ciò che determina le divisioni del linguaggio. Dunque io rifiuto la concezione ‘espressiva’ dello stile, lo stile che esprimebbe una personalità individuale o collettiva. Per me, lo stile è il linguaggio diviso.

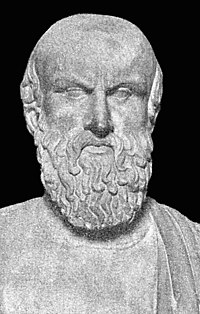

Vorrei prendere spunto, anzitutto, dal testo preparato dagli organizzatori di questo convegno come documento introduttivo: si tratta dei Persiani di Eschilo. Ho trovato molto stimolanti le riflessioni di questo documento, e vorrei aggiungere un mio contributo. L’opera di Eschilo è sconcertante. Da un lato, essa riduce le differenze tra i Greci e i Persiani: i due popoli appaiono simili soprattutto perché sembrano pensare nello stesso modo – ad esempio, condividono la fede in Zeus e la concezione, così tipicamente greca, della ubris. Per usare la mia terminologia, Eschilo ha eliminato la frontiera separativa tra i due popoli, tra le due culture. Una frontiera separativa, cioè creata da uno stile di pensiero separativo (o disgiuntivo), è una frontiera rigida: la sua funzione è quella di disgiungere e di contrapporre. Il fondamento dell’identità viene cercato nella disgiunzione.

Una frontiera congiuntiva è invece una frontiera non soltanto facile da attraversare, ma che in una certa misura è già attraversata. In questo caso l’identità sta nella relazione con l’altro, nell’interazione, nell’interdipendenza: non nelle proprietà che permettono di contrapporsi, e comunque di essere ben-separati, ma nelle relazioni. Potremmo dire che l’identità separativa è un’identità proprietaria, mentre l’identità congiuntiva è un’identità relazionale.

Proprio perché è fatta di relazioni, l’identità congiuntiva è particolarmente instabile, essenzialmente instabile. Essa è destinata a sperimentare principalmente due possibilità: la prima è il proliferare delle differenze, il trionfo unilaterale della mescolanza, l’egemonia del caos. Chiamerò confusiva questa possibilità, e confusivo lo stile di pensiero che le corrisponde. L’altra possibilità è quella di continuare a distinguere nelle mescolanze, evitando che l’eterogeneo si manifesti in una forma soprattutto cumulativa. Parlerò di stile distintivo, o strategico, per indicare questa seconda possibilità. Uso il termine strategico perché la strategia è un pensiero della flessibilità, e la flessibilità è indispensabile in un’identità relazionale complessa.

In questo modo riusciamo a distinguere anche due tipi di eterogeneità. Il primo tipo è cumulativo, caotico, metonimico. Le differenze si associano alle differenze, formando una serie aperta e sempre prolungabile. Il secondo tipo si fonda su una pluralità di relazioni: evita cioè di seguire una dieta unilaterale.

Ebbene, io credo che l’opera di Eschilo presenti proprio il conflitto tra le due forme di eterogeneità che ho appena definito. Il luogo testuale dove ciò appare con maggiore evidente è il catalogo.

I Persiani inizia con un catalogo, cioè con l’elencazione dei condottieri che guidano il grande esercito partito dall’Asia verso la Grecia. In questa serie, in cui il fragore dei nomi propri richiama quello delle armi, è chiaramente percepibile l’eterogeneità; oltre ai Persiani, ci sono gli Egiziani, i Lidi, i Babilonesi, e altri capi provenienti dal monte Tmolo, da Sardi, dalla Misia. La critica ha fatto notare la somiglianza tra questo elenco e quello che troviamo nel secondo libro dell’Iliade, dove Omero nomina gli eroi greci e le navi approdate sulle rive dell’Asia. A un primo sguardo, abbiamo qui una nuova conferma della tendenza, da parte di Eschilo, a ridurre le differenze tra i due popoli. Ma, ben presto, dobbiamo constare le differenze. Il catalogo dei condottieri persiani ritornerà nel primo episodio, nella rhesis, cioè nel racconto del messaggero che annuncia al Coro la distruzione dell’armata di Serse: l’elenco dei nomi servirà allora a rendere conto delle dimensioni della catastrofe.

Quali sono le cause della sconfitta? Su ciò si interrogano anche la regina Atossa e il Coro, e poi l’ombra di Dario. A questa domanda il genere tragico offre una risposta obbligata: è nella ubris, nella tracotanza, in questo caso nella volontà di espandere un impero oltre limiti plausibili, che bisogna cercare la ragione del disastro. Tuttavia, come sappiamo, la tragedia offre sempre una doppia risposta al problema della colpa e dell’eccesso: essa non manca mai di enunciare una spiegazione ‘umana’ accanto a quella ‘divina’, religiosa. Dunque, è la divinità che ha punito Serse, ma il colpo è stato vibrato nel punto più debole, nel punto di massima vulnerabilità del suo progetto di conquista. E questo punto è la cattiva eterogeneità: una eterogeneità eccessiva dove – per riprendere le parole di Nietzsche – “the best forces have an inhibiting effect, even the virtues do not allow each other to grow and become strong” e si paralizzano reciprocamente.

Più precisamente, la cattiva eterogeneità dell’esercito persiano consiste nel suo carattere prevalentemente cumulativo: la relazione che domina è la relazione à côté, la contiguità. Per usare un concetto della retorica, c’è un primato unilaterale della metonimia. Non dobbiamo tuttavia pensare che questa caotica mescolanza sia stata sconfitta dalla purezza greca. Anche i Greci sono un popolo eterogeneo, ma in modo diverso. La loro eterogeneità conosce la possibilità dell’impasto e della coesione.

Che sia la paralisi a condannare l’armata persiana alla sconfitta è chiaramente indicato nel racconto della battaglia di Salamina:

"At first at this point the mass of the Persian force

resisted but the bulk of the fleet in a narrow strait

was confined and ship could not help ship

but they with their bronze-mouthed rammings

struck each other and broke the banks of oars"

“Dapprima l’onda dell’armata persiana

resse l’urto; ma tutta quella gran massa di navi

finì con l’accalcarsi nello stretto: nessuna poté più essere

d’aiuto all’altra, anzi si intralciavano l’un l’altra,

cozzando con i rostri di bronzo, e si spezzavano le file dei remi”

(primo episodio, vv. 412-416).[10]

Possiamo utilizzare questo elemento strategico-militare per riflettere sulla metafora-chiave dell’opera, cioè il giogo ( το ζυγόν ). Un giogo è qualcosa che vincola, che lega, che annoda: e poiché l’eterogeneità è composta da legami, diventa importante analizzare i diversi tipi di legame, o di giogo. Quello di Serse è costituito dal ponte di barche, legate con le corde, grazie a cui i Persiani hanno varcato lo stretto di Elle; che vi sia un elemento di violenza, in questa costruzione, sembra indicato dal verso 71:

"a closely-bolted roadway, casting a yoke about the sea's neck"

( πολύγομφον όδισμα ζυγον αμφιβαλων αυχένι πόντου ).[11]

Ancora prima che si venga allo scontro armato tra Greci e Persiani, c’è un gesto che appare come eccessivo: aggiogare il mare e la terra, elementi troppo eterogenei per essere vincolati ad un unico nodo. Qui vediamo la follia di Serse – una follia poi confermata dalla sua rabbia contro le onde che distruggono i primi tentativi di costruzione. Serse che ordina di punire il mare, di infliggergli trecento frustate, è l’emblema di un eccesso che a sua volta dovrà venir punito.

Credo che valga la pena di esaminare meglio la ubris del Re dal punto di vista della teoria che sto delineando. E’ del tutto ovvio per noi condannare il progetto di ibridazione di Serse per ragioni etiche: il suo progetto si fonda sulla violenza, sulla sottomissione forzata dei popoli. Ma questo ci porterebbe a credere che tutte le ibridazioni, purché pacifiche, sono positive e feconde. Non è così in campo artistico, e neanche in campo politico. Se vogliamo evitare le banalità dell’ideologia, dobbiamo analizzare il problema con più attenzione.

Ibridare vuol dire stabilire vincoli, stabilire gioghi. Aggiogare le diversità. Che cosa caratterizza la strategia dell’Impero persiano? L’Impero persiano è più ibrido della Grecia; la sua molteplicità è superiore, dal punto di vista quantitativo, alla molteplicità greca. Questo ibridismo metoninmico è anche una tecnica di dominio: l’obiettivo è quello di aggiungere sempre nuovi territori, per poi governarli con una certa tolleranza, senza mirare a una omogeneità forzata. E’ la strategia di molti Imperi: introdurre la paralisi nei popoli e nelle culture assoggettate, favorendo le reciproche differenze. Così il progetto di Serse consisteva nella volontà di aggiogare due continenti, l’Asia e l’Europa, mediante un legame che avrebbe permesso di aggiungere – e soltanto aggiungere - la Grecia alla serie dei territori conquistati.

Se questa analisi è corretta, allora dobbiamo concludere che la molteplicità e l’ibridazione – termini sempre enfatizzati positivamente dall’ideologia postmoderna – possono nascondere tecniche di oppressione e di semplificazione. Dobbiamo riscoprire la polisemia di questi termini, e riconoscere la varietà delle loro funzioni. Ciò che conta, dunque, è la differenza tra i tipi di ibridazione. L’ibridismo greco si mostra superiore a quello persiano perché è più flessibile e più complesso; e la strategia paralizzante che l’Impero aveva utilizzato nei confronti dei popoli che ne fanno parte si capovolge in elemento di debolezza.

.

.4. Ho cercato di analizzare il problema della ubris da un punto di vista strategico, e non soltanto etico. Credo che l’opera di Eschilo, e più in generale la tragedia greca, offra molti elementi di conferma a questa impostazione di ricerca, che vorrei approfondire mediante un secondo esempio, The Tempest di Shakespeare.

Naturalmente dovrò procedere in maniera selettiva e schematica. E soprattutto sarò costretto a deludere molti di voi, che sono abituati a considerare Caliban come un simbolo dell’America latina: penso al bel libro di Roberto Fernández Retamar, che probabilmente molti di voi condividono.

“Il nostro simbolo – scrive Retamar nel saggio del 1971 – non è Ariel, come pensava Rodó, ma Caliban. Lo vediamo con particolare chiarezza noi meticci, abitanti di queste stesse isole dove visse Calibano: Prospero invase le isole, uccise i nostri antenati, ridusse in schiavitù Calibano e gli insegnò la propria lingua per potersi intendere con lui. Che altro può fare Calibano se non utilizzare questo stesso idioma – oggi non ne possiede un altro - per maledirlo, per augurargli che gli ricada addosso la “peste rossa” (the red plague)? Non conosco una metafora più appropriata alla nostra situazione culturale, alla nostra realtà”.[12]

Una lettura in chiave allegorico-politica di Shakespeare è possibile; ma non è la sola possibile e non è neanche, a mio avviso, la più feconda. Può avere una grande forza per un certo periodo, e in un determinato contesto storico, ma con il passare del tempo diventa inevitabilmente uno stereotipo, cioè un ostacolo mentale.

Ciò che conta però è capire qual è il difetto metodologico di ogni lettura di questo tipo: essa implica quella che chiamerò una concezione veicolare del significato, cioè l’idea per cui un testo trasmette un significato (un messaggio) un po’ come un’automobile trasporta chi la guida o altri passeggeri. La concezione veicolare è anche una concezione del significato indiviso. Io sostengo invece, a partire da Freud e da Heidegger, una concezione del linguaggio diviso: diviso dagli stili di pensiero, che sono i modi del significato. Il mio punto di vista – ma, lo ripeto, credo che sia il punto di vista degli autori più originali e più importanti del XX secolo – permette di ampliare la teoria delle ibridazioni: idridare vuol dire non soltanto contaminare livelli e lessici, ma intrecciare stili di pensiero. Quest’ultimo tipo di operazioni tuttavia è molto più complesso delle ibridazioni livellari e lessicali, e molto meno facile da percepire.

Proverò adesso a delineare un’interpretazione modale di “The Tempest”, dunque un’interpretazione basata sul conflitto e sull’intreccio degli stili. Anzitutto, sarà opportuno lasciar cadere gli schemi ‘natura /cultura’ e ‘realtà/illusione’, così frequentemente utilizzati dalla critica. Sono schemi depistanti. Dovremo anche abbandonare il pregiudizio secondo cui Prospero è il padrone assoluto dell’isola, e colui che ha il controllo completo della situazione. Alcuni critici si stupiscono che, nell’Atto IV, Prospero sia preso dall’inquietudine per la congiura di Caliban, che si è alleato con Stephano e Trinculo.[13] Siamo di fronte a un’incoerenza di Shakespeare oppure a una cecità della critica? A mio avvivo, non ci sono dubbi: qui Shakespeare vuole indicare la vulnerabilità di Prospero, dunque il fatto che nell’isola – e in ogni relazione di potere – non esistono padroni assoluti. Il potere è qualcosa che si può detenere, ma non possedere; dunque, è qualcosa che si può perdere in qualsiasi momento.

Non esistono padroni assoluti, ma esistono padroni ‘relativi’, cioè in relazione a coloro che sono dominati. Non sto dimenticando questo fatto. Ma il lettore di Shakespeare non dovrebbe dimenticare che l’isola in cui si svolge la vicenda, viene indicata come un labirinto (ad esempio da Gonzalo: “Here’s a maze trod, indeed, / trough forth-rights and meanders! - The Tempest, III, 3, vv. 2-3).[14] E in un labirinto non ci sono padroni. Di nuovo: ci può essere una padronanza parziale del labirinto, se lo intendiamo come una costruzione spaziale e strategica. Da questo punto di vista, la superiorità di Prospero è innegabile. Ma se un labirinto è un luogo di trasformazione, un luogo dove tutte le identità diventano instabili, e in cui nessuno può sottrarsi ai processi di trasformazione, allora dobbiamo concludere che Prospero appartiene al labirinto assai più di quanto l’isola-labirinto appartenga a lui.[15]

Come vedete, sto cercando di farmi perdonare la mia critica a Retamar ispirandomi a uno dei più grandi scrittori latino-americani: la mia riflessione sul labirinto deve molto alla meravigliosa intelligenza di Borges. Dunque, se decidiamo di utilizzare il labirinto come isotopia principale dell’opera, la nostra prospettiva si allontana notevolmente da ogni lettura in chiave politica e ideologica.

“The Tempest” è un’allegoria? Sì, ma non semplicemente un’allegoria ‘veicolare’, il cui contenuto o il cui referente sarebbe il dominio coloniale. Non dobbiamo mortificare la ricchezza inesauribile dell’opera di Shakespeare. Ripartiamo dall’idea del labirinto come luogo di trasformazione dell’identità: anche questo aspetto è indicato da Gonzalo: in quest’isola, egli dice, “Ferdinand found a wife / where he himself was lost (...) and all of us ourselves / when no man was his own” (V, 1, vv. 210-213). Perché i processi di trasformazione non dovrebbero includere Prospero? Tuttavia la trasformazione più importante non è quella di carattere etico, che consiste nella rinuncia alla volontà di vendetta nei confronti del fratello usurpatore, ma il mutamento nei confronti di Caliban.

Non credo che la celebre frase “this thing of darkness I / acknowledge mine” (V.1, vv. 275-276) sia da intendere come una rivendicazione di proprietà: piuttosto, qui abbiamo la possibilità di comprendere che l’identità (dei personaggi più complessi, ma anche di ogni essere umano) è un processo di ibridazione e di traduzione. Consideriamo anzitutto la prospettiva di Caliban.

La lingua imparata da Prospero non serve a Caliban unicamente per maledire: essa gli consente di esprimere sentimenti complessi, che lo pongono virtualmente all’altezza del suo padrone. Propongo un’analogia. Nel capitolo forse più noto della Phenomenology of Spirit, “Mastership and Servitude”, Hegel mostra come il servo riesca mediante il lavoro a creare le condizioni di un possibile rovesciamento. Se poniamo la lingua al posto del lavoro, e consideriamo il problema da un punto di vista lacaniano e non solo hegeliano, possiamo affermare che l’incontro con il linguaggio è un processo di alienazione temporanea – e necessaria - che prepara possibilità imprevedibili. E stato osservato dalla critica che Caliban sa parlare in versi, diversamente dai suoi compari Stephano e Trinculo: un indizio della sua personalità in espansione. Credo si possa sostenere, dunque, che l’ibridazione con l’altro ha implicato un arricchimento, e non solo una perdita.

Con ciò non intendo minimizzare la violenza dell’invasione coloniale, ammesso che l’opera di Shakespeare vi alluda. Senza dubbio, sarebbe stato auspicabile che l’incontro con un’alterità violenta non fosse mai avvenuto. Ma poiché è avvenuto, è fondamentale riflettere sulle condizioni di una possibile ribellione. Ebbene, perché la ribellione di Caliban fallisce? Che cosa gli manca? I libri. I libri di Prospero. A questo proposito si possono fare due considerazioni: la prima, è che il potere di Prospero appare collocato, in misura determinante, in una dimensione esterna alla persona; e ciò lo rende vulnerabile; la seconda, è che una ribellione potrebbe aver successo se non puntasse alla distruzione dei suoi libri, come Caliban ha in mente e come chiede a Stephano (“Burn but his books”, III. 2, v. 90), ma ad una assimilazione.

A questo punto credo di poter introdurre la mia tesi forse più soprendente: l’ibridismo di Prospero. Prospero domina Calibano – e si prende la sua rivincita nei confronti del fratello Antonio - non in base alla purezza della sua cultura, ma grazie all’ibridazione che soltanto nell’isola egli ha potuto realizzare. Il testo non lo dice esplicitamente. E tuttavia: come è stato possibile che un mago così potente venisse spodestato ? Evidentemente, a Milano la sua magia era ancora troppo debole. Forse perché egli non aveva approfondito abbastanza i suoi studi? Oppure perché i suoi libri non erano efficaci? Prospero si era isolato: in che cosa? Credo che dovremmo rispondere che egli si era isolato nel monostilismo, nella monotropia.

Paradossalmente, è in un luogo ancora più isolato che egli acquista i suoi poteri: nella massima solitudine egli ha la fortuna di incontrare Caliban, l’energia dionisiaca che gli mancava.

Caliban lo introduce ai segreti dell’isola:

“ and then I loved thee,

and showed thee all the qualities o’ th’ isle,

the fresh springs, brine-pits, barren place and fertile” (I.2., vv. 337-339).[16]

Dunque, tra Prospero e Caliban avviene uno scambio diseguale in quanto Prospero trae maggiori vantaggi e stabilisce il suo dominio; tuttavia anche Caliban si arricchisce. Ciò che conta è che entrambi i personaggi sono ibridi: l’identità di entrambi nasce dal rapporto con l’alterità. L’identità di ciascuno consiste nel tradurre nella propria lingua la lingua dell’altro.

Così Prospero impara ad oltrepassare la concezione separativa del linguaggio, comprende che il Simbolico (nel senso di Lacan) deve intrecciarsi con altri registri e deve saper assorbire almeno in parte la forza di ciò che è assolutamente altro: non solo l’alterità facilmente addomesticabile di Ariel, ma l’energia indomabile di Caliban. Soltanto perché assorbe Caliban, infatti, Prospero diventa ciò che è. La sua frase “this thing of darkness I acknowledge mine” è il riconoscimento di un debito essenziale.

Come si vede, ho messo l’accento sulla Tempesta come allegoria dell’opera d’arte, e non come allegoria politica. Ma la riflessione politica avrebbe molto da imparare, credo, dall’analisi delle opere d’arte: la buona eterogeneità, la vera flessibilità, la via delle mescolanze strategiche.[17]

NOTAS

[1] Gottfried Benn, Altern als Problem für Künstler, 1953, in Sämtliche Werke, Band VI, Klett-Cotta.

[2] Faber and faber, 2002, p. 15. “Perciò istintivamente avevo sempre preferito i film in bianco e nero a quelli a colori, e il muto al sonoro. Il cinema è un linguaggio visivo, un modo per raccontare storie proiettando immagini su uno schermo bidimensionale. L’aggiunta del suono e del colore aveva sì creato l’illusione di una terza dimensione, ma defraudando le immagini delle loro purezza. Il compito non era più tutto sulle loro spalle, e alla fin fine suono e colore, invece di trasformare il cinema nel perfetto medium ibrido – nel migliore dei mondi possibili -, avevano infiacchito quel linguaggio che avrebbero dovuto galvanizzare (..) i (loro) film si conservavano freschi e corroboranti come la prima volta che erano stati proiettati. Perché avevano capito il linguaggio in cui stavano parlando. Avevano inventato una sintassi dell’occhio, ” (trad.it. Einaudi, Torino, p. 14).

[3] “l’ibrido uomo europeo – un plebeo, in fin dei conti, discretamente odioso”.

[4] “razze o ceti, a lungo divisi tra loro, s’incrociano risolutamente e all’improvviso”.

[5] "Lo scetticismo è l'espressione più spirituale di una certa multiforme costituzione fisiologica, che nel linguaggio comune va sotto il nome di astenia nervosa e costituzione malaticcia; essa si sviluppa ogni qual volta razze o ceti, a lungo divisi tra loro, s'incrociano risolutamente e all'improvviso. Nella nuova generazione che ereditariamente accoglie nel suo sangue misure e valori diversi, tutto è inquietudine, fastidio, dubbio, tentativo: le forze migliori esercitano un'azione inibitoria, le virtù si ostacolano reciprocamente nel loro sviluppo e nel loro rafforzamento, nel corpo e nell’anima si sente una mancanza d’equilibrio, di forza di gravità, di perpendicolare sicurezza. Ma quel che in tali ibride creature (in solchen Mischlingen) si ammala e degenera quanto mai gravemente, è la volontà (...)

Paralisi della volontà : dove mai oggi non si trova accoccolata tale storpia ! E spesso com’è azzimata per giunta ! E in che maniera seducente s’è fatta bella ! Ci sono i più bei vestiti di gala e di menzogna per questa malattia”.

[6] “senso e istinto per ogni cosa, gusto e lingua per tutto” – “un senso non nobile”.

[7] “questa prodigiosa sintesi ispano-moresco-sassone di gusto, che avrebbe suscitato riso irrefrenabile o dispetto in un vecchio ateniese della cerchia di Eschilo : ma noi accettiamo proprio questa caotica varietà di colori, questo guazzabuglio di quanto v’è di più delicato, di più rozzo e di più artefatto, con una segreta familiarità e compiacenza... “

[8] “la nostra grande virtù del senso storico si pone necessariamente in contrasto con il buon gusto” - “umile curiosità plebea”.

[9] Blaise Pascal, Pensées, 347 (cito dall’edizione di Léon Brunschvigh; trad. it. Pensieri, a cura di Paolo Serini, Einaudi, p. 162).

[10] “Dapprima l’onda dell’armata persiana / resse l’urto; ma tutta quella gran massa di navi / finì con l’accalcarsi nello stretto: / nessuna poté più essere d’aiuto all’altra, anzi si intralciavano l’un l’altra, / cozzando con i rostri di bronzo, e si spezzavano le file dei remi”.

[11] “e il sentiero chiodato si è chiuso come un giogo intorno al collo del mare” (trad. it. di G. Ieranò, Mondadori).

[12] Roberto Fernández Retamar, in Calibano. Saggi sull’identità culturale dell’America latina, Sperling & Kupfer, Milano 2002, pp. 21-22

[13] “I had forgot that foul conspiracy / of the beast Caliban and his confederates / against my life”, IV. 1, vv. 139-141. Trad. it. di Alessandro Serpieri, Marsilio, Padova 2006.

[14] “Questo è un vero labirinto, con sentieri ora dritti e ora tortuosi!”. Cfr. anche le parole di Alonso, il re di napoli: “This is as strange a maze e’er men trod”; V.1, v.242. (Questo è il più strano labirinto che uomo abbia mai percorso”).

[15] Lo strano nervosismo con cui Prospero accompagna il racconto delle sue passate vicende, quando era duca di Milano (I, 2, vv. 36-186), sembra esprimere la consapevolezza sia pur confusa di un’imminente trasformazione, che lo toccherà in prima persona: non solo perché implicherà il distacco dalla figlia, ma perché lo condurrà a deporre il proprio potere, la propria arte.

[16] “e allora ti amai / e ti mostrai tutti i vari aspetti dell’isola, / le sorgenti d’acqua dolce, le pozze salate, i terreni sterili e quelli fertili”.

[17] Poiché ho svalutato continuamente il punto di vista etico a favore dell’intelligenza, vorrei aggiungere una precisazione. Credo nel primato dell’etica nell’ambito del comportamento: infatti, se le nostre azioni fossero guidate da un’intelligenza svincolata dall’etica, potrebbero seguire la via del cinismo. Ma l’intelligenza ritrova il suo primato nell’ambito della conoscenza.